水槽で観賞魚を飼育していると、室内にも関わらずグリーンウォーターになってしまう事があります。

一度グリーンウォーターになってしまうと、水換えしても直ぐに濃い青水へと戻ってしまい厄介ですよね。

屋外飼育ではメジャーなグリーンウォーターですが、室内飼育でのグリーンウォーター化はかなり稀です。

それ故に中々対策法が見つからずに困っている人も少なくないのではないでしょうか?

今回はこれまで幾度となくグリーンウォーターに悩まされてきた私が、原因と対策方法を解説していきたいと思います。

- グリーンウォーターってなんだ!?完結に説明

- 水槽がグリーンウォーターになってしまう原因と予防策

- 1.照明

- 2.高水温

- 3.水槽内の富栄養化

- 4.バクテリアによる濾過不足

- 4.水流不足

- グリーンウォーターになってしまった際の対策

- まとめ

グリーンウォーターってなんだ!?完結に説明

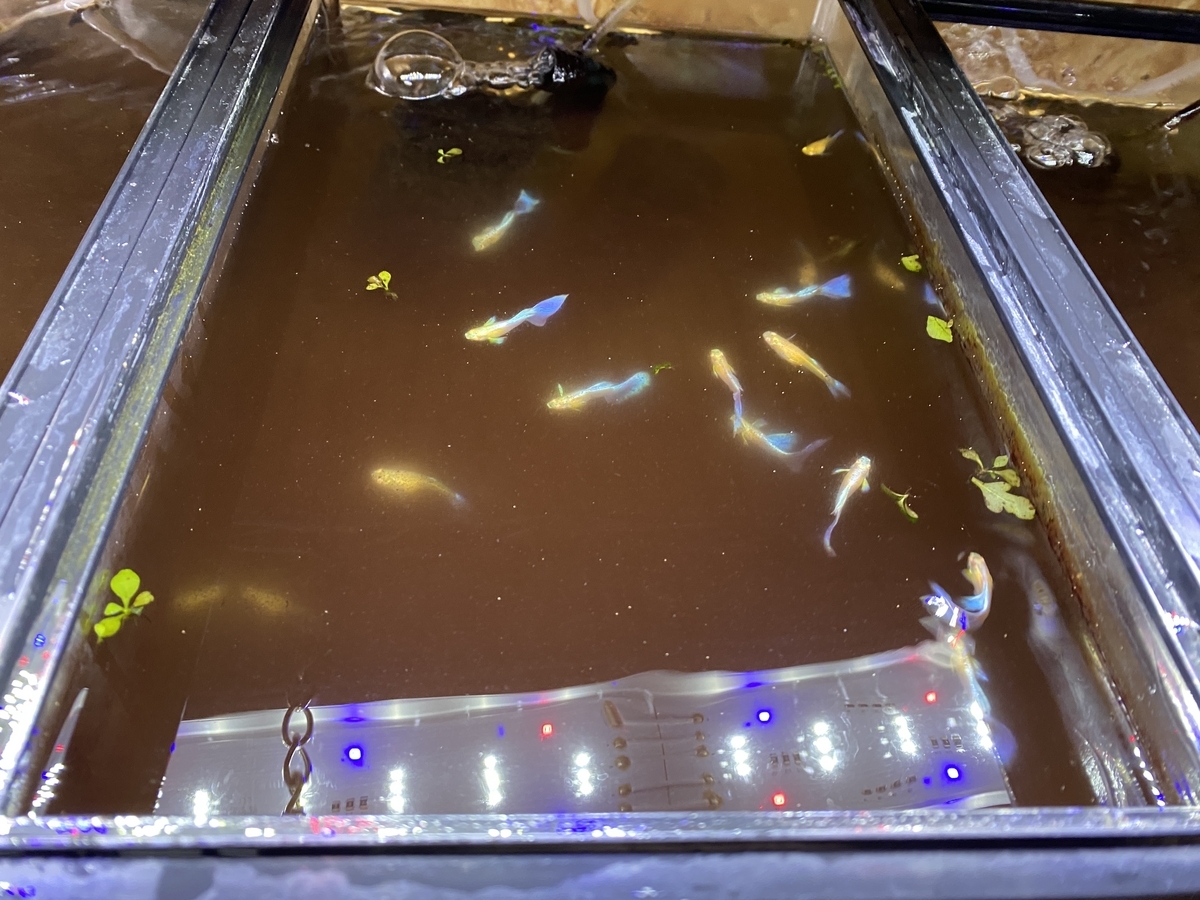

グリーンウォーターとは植物プランクトンが過剰に殖えてしまった状態です。

その結果、植物プランクトンが持つ葉緑素によって、視覚的に水が緑色に見えているという訳ですね。

熱帯魚飼育でのグリーンウォーターは水槽の景観を大きく損ねてしまい、鑑賞面ではよろしくない状態です。

また、一度グリーンウォーターになってしまうと、水換えしても数日で濃い緑色へと元通りしてしまう点も非常に厄介な点です。

水槽がグリーンウォーターになってしまう原因と予防策

水槽がグリーンウォーターになってしまう原因について解説していきます。

室内でグリーンウォーターになってしまう原理は屋外と同じではありますが、原因が個人の環境である事が殆どです。

これから解説する原因を見ながら、いくつ当てはまっているか参考にしてみてください。

1.照明

グリーンウォーターで1番の原因となるのは光。

屋外の場合は太陽光が該当しますが、室内の場合はアクアリウム用LEDを始めとした照明器具が原因ということになりますね。

グリーンウォーターの実態は植物プランクトンである以上、光合成を行わなければ増えることはありません。

つまり、極端な話をすると真っ暗の状態ではグリーンウォーターにはなり得ないという訳です。

一口に照明が原因と言っても、より具体的な原因は2つに分けられます。

それは「照明が強すぎる」or「照明時間が長すぎる」です。

この2つについては事項で解説していきます。

1-1.照明の強さ

これは単純な明るさや波長など、照明の性能面という事になりますね。

高性能な照明は水草の育成に適していますが、植物プランクトンの繁殖にもプラスに働いてしまいます。

水草を入れていない育成水槽にも関わらず、不用意に高性能な照明を使ってしまうと植物プランクトンしか増えない環境が出来上がり、コケの蔓延やグリーンウォーター化に繋がるだけとなります。

例えばこちらのトライアングルグロウ。

アクアリウム用LED照明としては上位モデルに位置する、非常に高性能な照明です。

しかし、水草を育てないのであれば、これは明らかにオーバースペックでしかありません。

このように育成水槽として使うのは、コケの発生やグリーンウォーター化の原因となりオススメは出来ません。

自分の水槽環境や飼育スタイルに合った照明を使うようにしましょう。

ちなみに私のオススメ照明はGEXのクリアLEDパワーⅢ

魚メインでアクアリウムを楽しむ分には、これで必要充分です。

ある程度の水草なら育てられますし、むやみやたらに明るい照明を使うよりもトラブルレスだと思います。

1-2.照明の長さ

お次は照明の照射時間について。

これは初心者あるあるですが、照明の時間が無駄に長いとグリーンウォーターの原因になります。

仮に水草が入っていたとしても、照明をダラダラとつけっぱにした所でメリットはありません。

1日中つけっぱなしなどは辞めて、一日6時間までなど決めておくようにしましょう。

照明時間の管理が難しい人にはタイマー付きコンセントでの管理がオススメです。

私が水草水槽を楽しんでいた時期は、こちらのサンワとリーベックスのタイマーコンセントを使っていました。

また、私のように水草を一切入れない場合、照明は必要な時だけつけるようにしましょう。

真っ暗闇は良くありませんが、室内照明だけでも魚は充分活動することが出来ますよ。

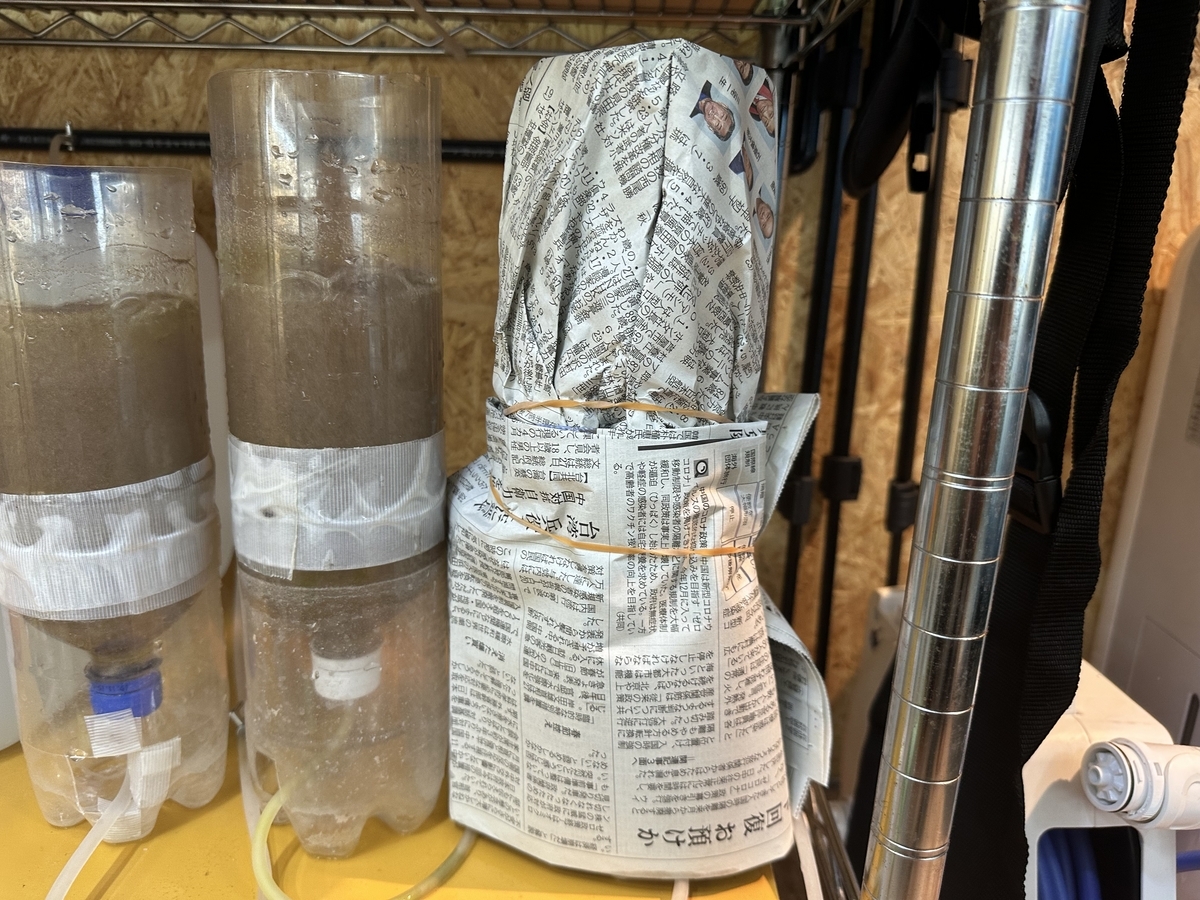

ブリードスタイルで飼育する場合はLED蛍光灯がコスパが良くオススメ。

つけっぱなしでもコケが生えにくく、発熱が弱いので室温も上がりにくいです。

また、最大のメリットは電気代が低く大量使用に向いており、私のブリードハウスの照明も殆どが蛍光灯LEDを使用しています。

ただし鑑賞面や水草育成には不向きです。

また、蛍光灯LEDでも付けっぱなしではグリーンウォーターになる可能性も0ではありません。(幾度か経験あり)

どちらにせよ、なるべく消灯を心がけるようにしましょう。

飼育規模が大きく、照明スイッチを全て弄るのが面倒くさい場合は、手元スイッチでの一括操作がオススメです。

2.高水温

高水温もグリーンウォーター化を促進する大きな要素です。

実際に私がグリーンウォーターを経験した場面では、殆ど全てが30度近い水槽でした。

水温が高くなってしまう原因は夏場の高気温を始め、照明による発熱、高い位置への水槽配置などです。

高水温の対策としては、「エアコンで室温を下げる」、「水槽用クーラーで水温を下げる」、「水槽を低い位置に配置する」などがあげられます。

また、高水温はグリーンウォーター化を促進するだけでなく、「熱帯魚の酸欠」、「水質の悪化」、「代謝促進による急成長と短命化」などデメリットも多いです。

飼育する魚種にもよりますが、特別拘りが無ければ25度前後で飼育した方が何かとトラブルレスでオススメ。

3.水槽内の富栄養化

富栄養化とは簡潔にいうと、水槽内に有機物が多くなってしまっている状態。

細かい説明は省略しますが、富栄養化により植物プランクトンのエサが増える事で、グリーンウォーター化が促進されるという事ですね。

富栄養化の原因は多岐にわたりますので、代表的なものを以下に説明していきます。

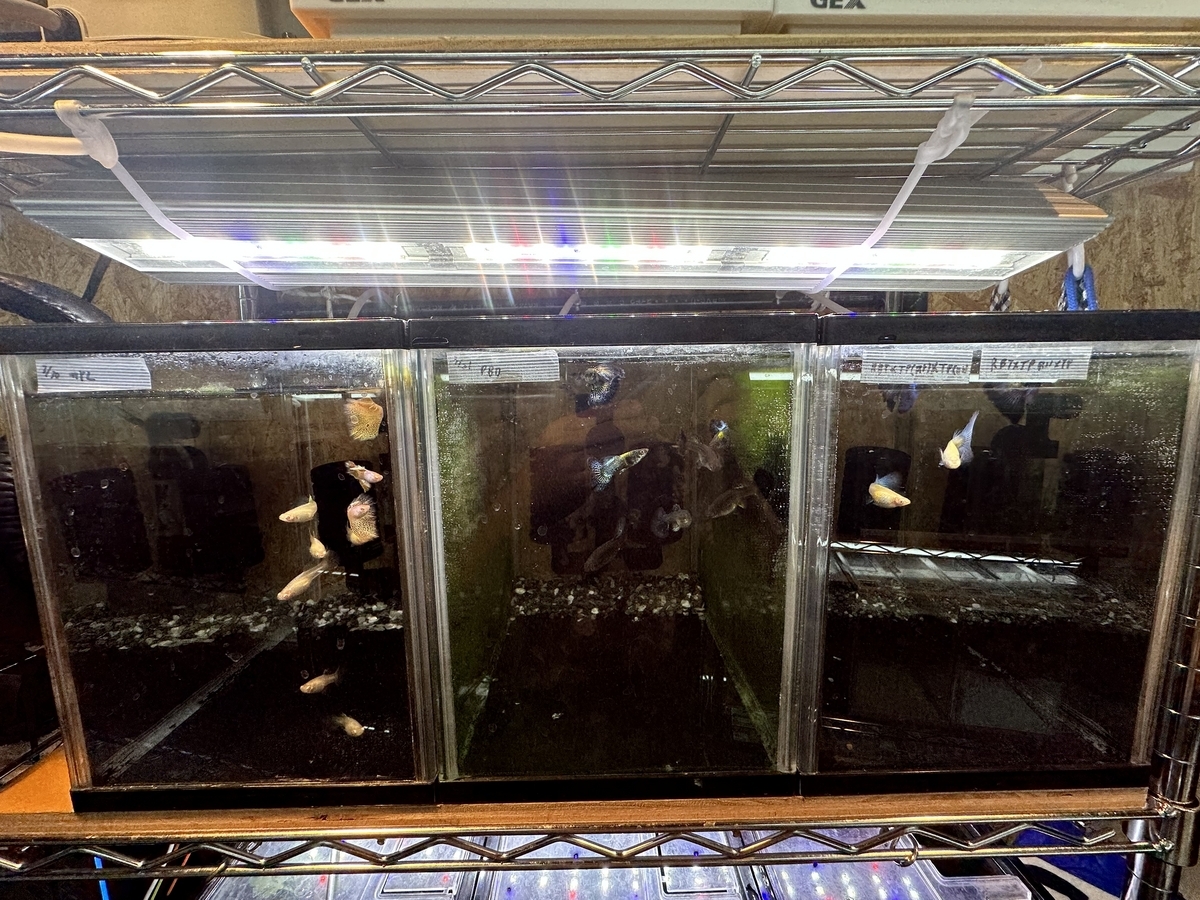

3-1.過密飼育

水槽内に対して生体の数が多すぎると、糞などの排泄物によって富栄養化状態になりやすくなります。

富栄養化状態は基本的に水換えで解消出来ますが、過密飼育の状態では水換えサイクルをより早める必要が出てきます。

また、高頻度の水換えが辛い場合は、「水槽のサイズアップ」、「そもそも過密飼育をしない」といった対策が挙げられます。

過密飼育は「水質の急悪化」、「成長速度の低下」、「エサ取り競争に負けた個体の成長不良」などデメリットしかありません。

私含め過密飼育をしがちな人が多いですが、可能な限り広々した環境での飼育してあげたいですね。

3-2.多量給餌

糞による富栄養化を辿ると、大本の原因は飼料に辿り着きます。

しかし、生き物である以上給餌は避けられませんので、先のように過密飼育を避けたり、最低でも食べ残しが出ないように給餌するようにしましょう。

育成重視で飼育する場合も多量給餌が避けられませんので、水換え頻度を多くする必要が出てきます。

3-3.ソイルでの飼育

ソイルの中でも、特に水草用ソイルは富栄養化を促進するリスクがあります。

水草メインの飼育ではソイルが必要不可欠ですが、魚メインの飼育であるならば大磯砂を使ったり、吸着系ソイルを使って無駄に富栄養化しないようにしましょう。

特にセットしたばかりのソイルは栄養素が水に溶けだして富栄養化しやすい為、注意が必要です。

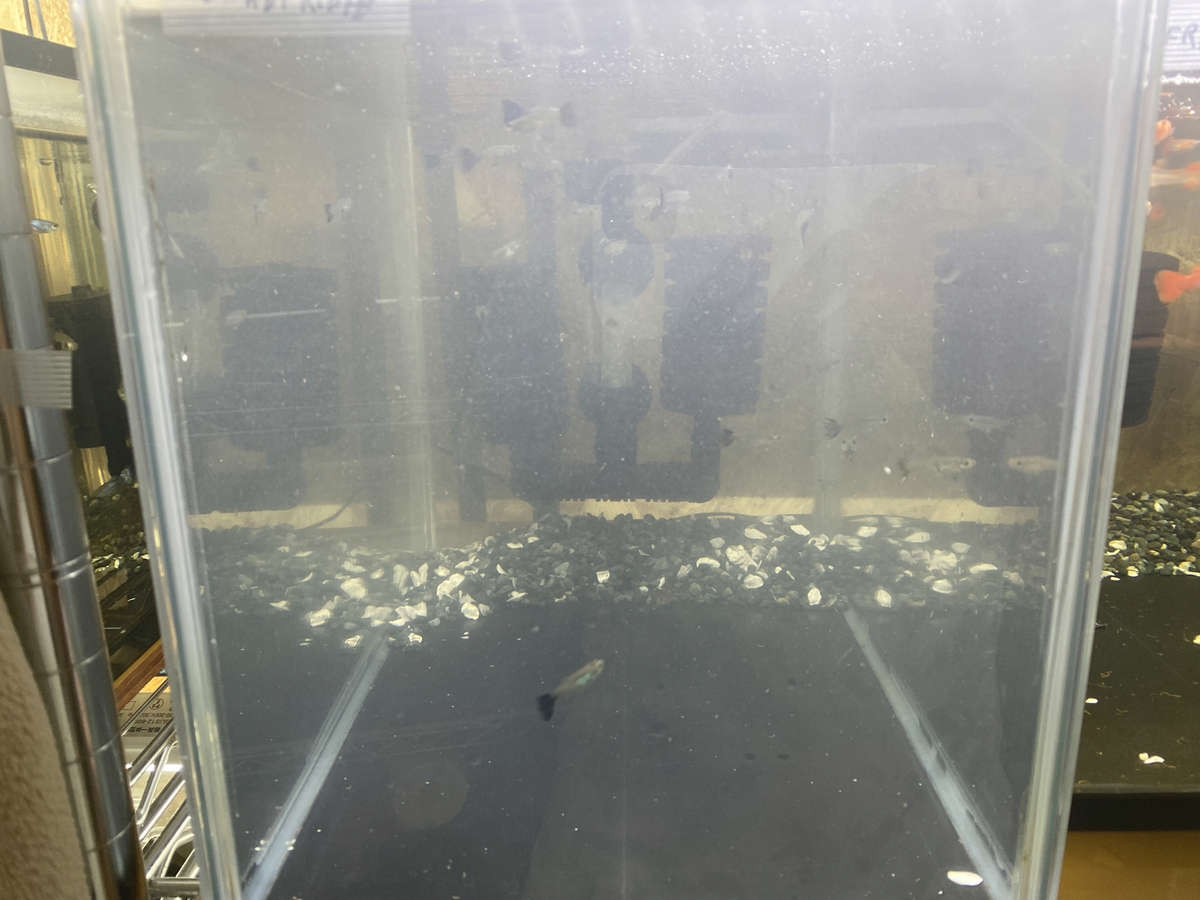

3-4.ベアタンク飼育

ベアタンクとは底砂を全く敷かない飼育スタイルの事。

手入れしやすいというメリットがありますが、汚れが底砂に堆積しないので水質が悪化しやすいというデメリットを持ちます。

ベアタンクでは排泄物や濾過された残留物がそのまま水に溶けていく為、水質の悪化だけでなく富栄養化も非常に起こりやすいです。

現に私が経験したグリーンウォーター化は、殆どがベアタンクの水槽によるものでした。

ベアタンクは初心者向きの飼育法ではない上に管理も大変ですので、効率的な設備がなければ手を出す必要はないと思います。

3-5.水換え不足

グリーンウォーターは一度なってしまうと、水換えしても数日で元通り。

しかし、グリーンウォーター化の早期だけは進行が緩やかであることが多いです。

これは植物プランクトンの数がまだ少ないから。

10から100になるのと、1から100になるのでは全然違いますよね。

実はグリーンウォーター化が始まった際に早期の水換えが出来れば、グリーンウォーター化は避けることが出来ます。

定期的に水換えして予防する事が一番ですが、もし緑っぽく濁り始めたら即水換えしましょう。

まだギリギリ間に合いますよ…!

4.バクテリアによる濾過不足

立ち上げ初期など、濾過が不安定な水槽はグリーンウォーターになりやすいです。

恐らくバクテリアと有機物の取り合いになった際、植物プランクトンが勝ってしまいやすいからと推測されます。

結果、グリーンウォーターが悪化するばかりで濾過が一向に立ち上がらないという悪循環に陥ってしまいます。

立ち上げ初期の濾過不足に関しては仕方のない面もありますので、他の原因に対して対策をする事で濾過バクテリアが繁殖できる環境を作ってあげましょう。

どうしようもなければ、立ち上げ初期だけバクテリア剤に頼るのもアリかなと思います。

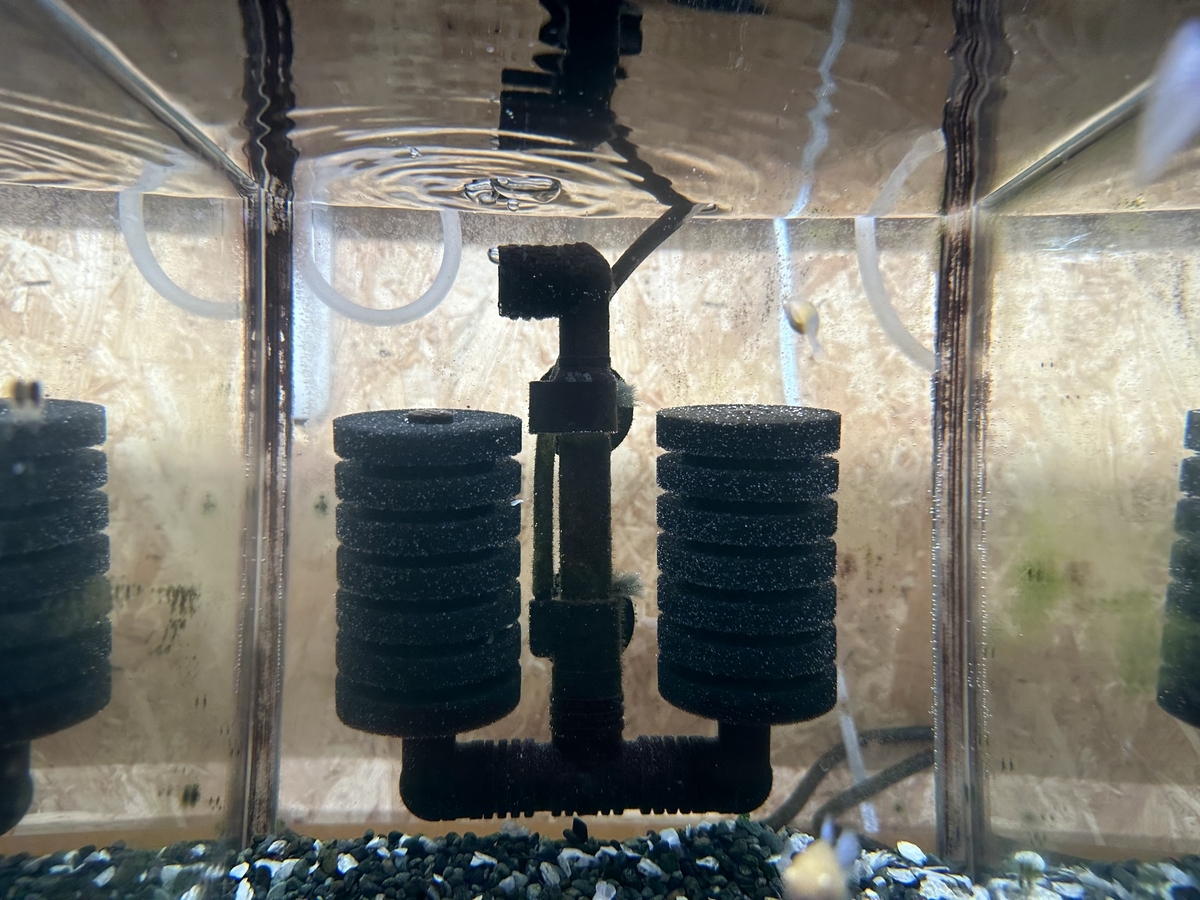

4.水流不足

これは私の経験則になりますが、水の流れが弱い水槽はグリーンウォーターになりやすいです。特に止水は最悪の状態。

水流不足の原因は、水槽に対してフィルターが小さすぎる場合や、フィルターが目詰まりを起こして通水できなくなっている状態など。

水流が弱いという事は、間接的に先の濾過不足に繋がるのだと推測できます。

スポンジフィルターの目詰まり解消法については、こちらの記事で解説しています。

グリーンウォーターになってしまった際の対策

ここまではグリーンウォーターになる原因と予防策を紹介してきましたが、一度グリーンウォーターになってしまったなら仕方ありません。

根絶するための対策を紹介していきたいと思います。

1.換水

色々試してみる前にまずは換水を行いましょう。

これは植物プランクトンの総量を減らすことが目的です。

換水量は多いに越したことはなく、可能なら全換水がベストです。

水槽を丸洗いできるなら、コケなども落としてピカピカにするとベストです。

また、毎日換水する事が出来れば、気力だけでグリーンウォーターを根絶することも不可能ではありません。

換水だけで頑張る場合は、水が綺麗でも数日間換水を続ける事が根絶のコツですね。

ただし、魚種によって全換水はリスキーだったりします。

水質に敏感な魚種などがいる場合は、毎日少しずつ換水するなどしてストレスがかからないように行いましょう。

2.遮光

何の道具もいらないもう1つの対策法が遮光。

照明を一切付けない事がベストですが、水草が入っている場合などは照明時間をなるべく短くなるように心がけましょう。

水草がないのならばシートなどで覆って、数日間真っ暗にしてしまうのがベストです。

しかし、グリーンウォーター状態の水槽をそのまま遮光しても残念ながら効果は薄いです。

先の換水と併用する事で、初めて効果が期待できるという点に注意。

3.アオコ除去剤の使用

換水と遮光では治らない、そもそも面倒くさいという方はアオコ除去剤を使いましょう。

ちなみにアオコ除去剤の多くは、アオコを大きくまとめてフィルターで物理的濾過するという原理です。

そもそもフィルターが付いている水槽でないと効果がありませんので、その点だけ注意しましょう。

また、グリーンウォーターになる原因は1つではありませんので、稀に効果がない場合もあります。

もし除去剤がきかなかった場合は、除藻剤を試してみると良いでしょう。

こちらは植物プランクトンを枯らしてしまうもので、より根本的な除去が可能です。

ただし、効果が強い分、生体によっては悪影響を与える可能性も0ではありません。

実際、錠剤のまま魚が食べてしまうと死ぬ可能性もあると書かれていますので、使用には翌々注意しましょう。

特にエビやナマズといった敏感な種類がいる場合は別水槽に隔離したり、そもそもの使用を控えた方が良いですね。

4.水槽をリセットする

どうしようもない場合の最終手段は水槽のリセットです。

全てを0の状態に戻しますので、グリーンウォーターも100%解消することが出来ます。

水槽のリセットに関してはこちらで詳しく解説しているので、参考にしてください。

ただし、リセットしたところで根本の原因を突き止めないと同じことの繰り返しになります。

なんでグリーンウォーターになってしまったのか、どうすれば再発を防げるのかは一度考えてみてくださいね。

5.殺菌灯の使用

殺菌灯とは紫外線を照射する事で除菌を行う飼育器具。

コストはかかりますが、殺菌灯を使う事でほぼ確実にグリーンウォーターを解消することが出来ます。

グリーンウォーターだけでなく病原菌などにも効果がありますので、投資を惜しまない人にはオススメですね。

中でも、丸洗いやリセットが難しい60センチ以上の水槽には最適です。

まとめ

今回はグリーンウォーターの原因と対策について解説しました。

熱帯魚の病気と同じく、グリーンウォーター化しない為の予防が大切です。

今回紹介した中でも、照明時間と水換え不足による富栄養化には特に注意しましょう。